| 浙江省概况 | ||||||||

|

||||||||

|

浙江省地处亚热带中部、东南沿海长江三角洲南翼,位于东经118o01′-123o10′和北纬27o06′-31o03′之间。北部杭嘉湖平原属我国最富庶的长江三角洲平原,西部和南部为我国东南丘陵山地带的组成部分。东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。地理位置优越,地形地貌复杂,季风气候显著。东西和南北的直线距离均为450km左右。陆域面积10.18×104km2,约占全国面积的1.06%,是中国陆域面积最小的省份之一。

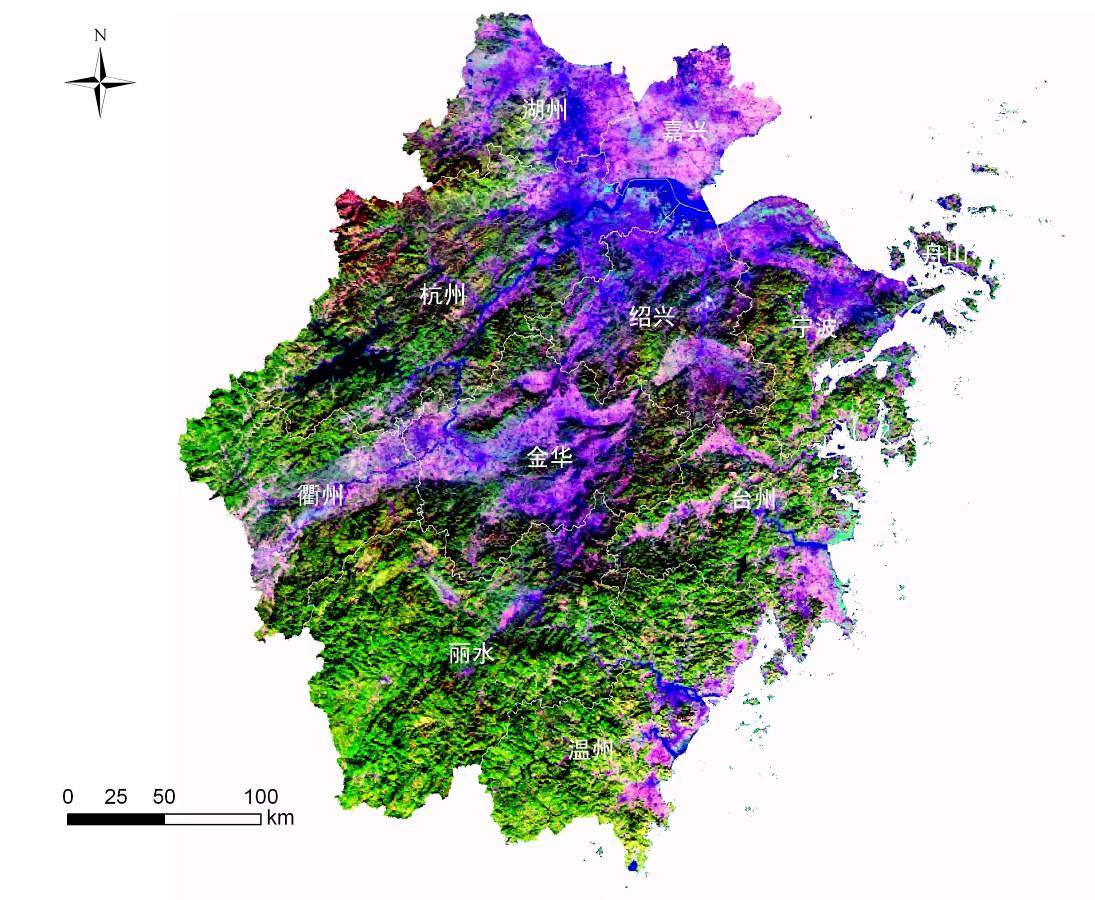

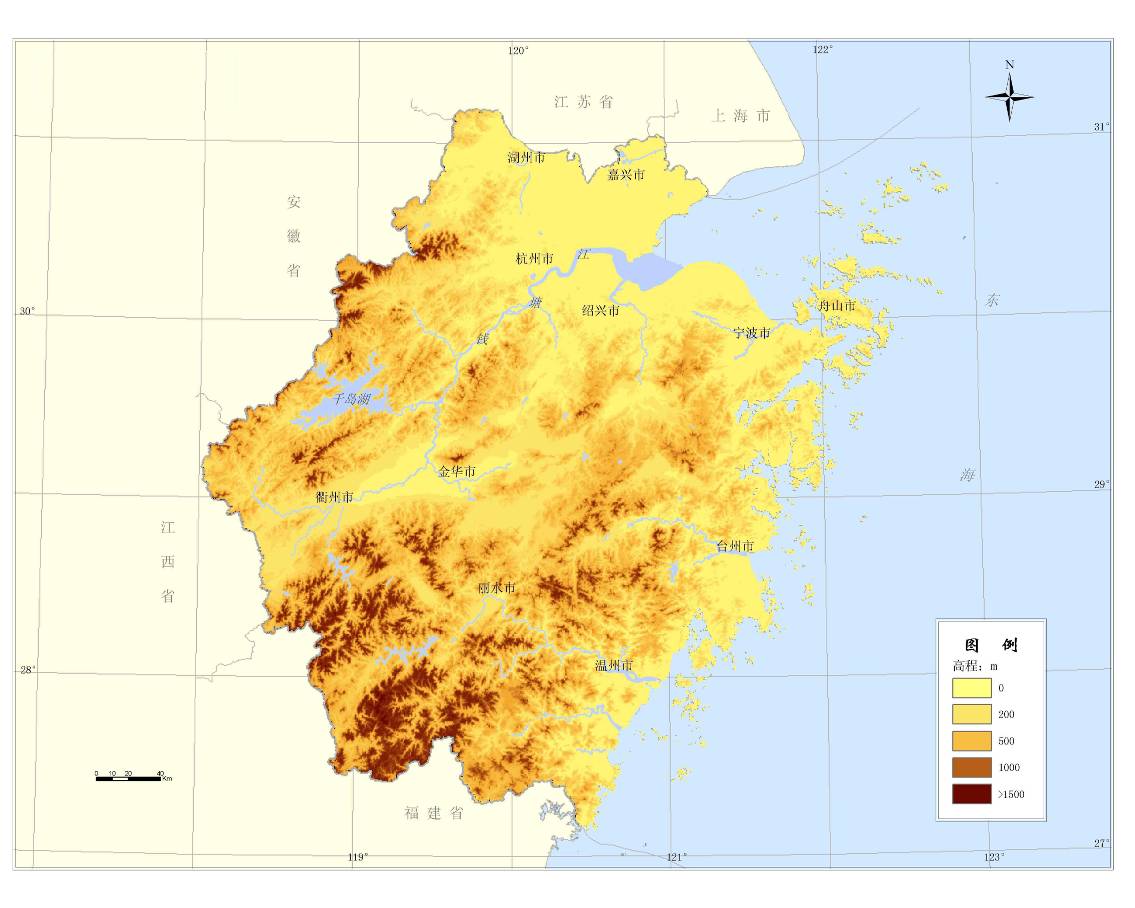

地质地形与地貌 浙江省地质属华夏隆起地带,为秦岭、南岭两构造带东部的交接地带,其构造特征总体以江山——绍兴断裂为界,分成浙西北及浙东南两个区,浙西北区地层发育齐全,构造形态以紧密线型褶皱构造为特征,纵横向断层发育,以泥质灰岩、页岩、砂岩等为主;浙东南区山露地层为元古界变质岩和中生代火山岩系,构造以断裂构造和火山构造为主,几乎整个地表为流纹岩、凝灰质砾岩和花岗岩等火山岩系所覆盖。 浙江省地势西南高、东北低,自西南向东北倾斜,呈梯级下降。西南多为千米以上的群山峻岭,主要山峰均在1500m以上,其中位于龙泉市境内的黄茅尖,海拔1929m,为全省最高峰。地形以丘陵山地为主,占全省总面积70.4%。全省各大河流均源出西部山区。中部以丘陵为主,大小盆地错落分布于丘陵山峰之间。东北部为冲积、沉积平原,地势平坦,土层深厚,河网密布。有些山脉一直延伸到东海,露出水面的山峰构成半岛和岛屿。 浙江省山地和丘陵占70.4%,平原占23.2%,主要有杭嘉湖平原,宁绍平原、温黄平原、温瑞平原和金衢盆地等,河流和湖泊占6.4%,故有“七山一水两分田”之称。浙江省海域广阔,海域面积26万平方公里。海岸线总长6486km,其中大陆海岸线1840km,居全国首位,可建万吨级以上泊位的深水岸线达506km,约占全国的30.7%。沿海岛屿在500m2以上的有3061个,水深在200m以内的大陆架面积达2.3×105km2。

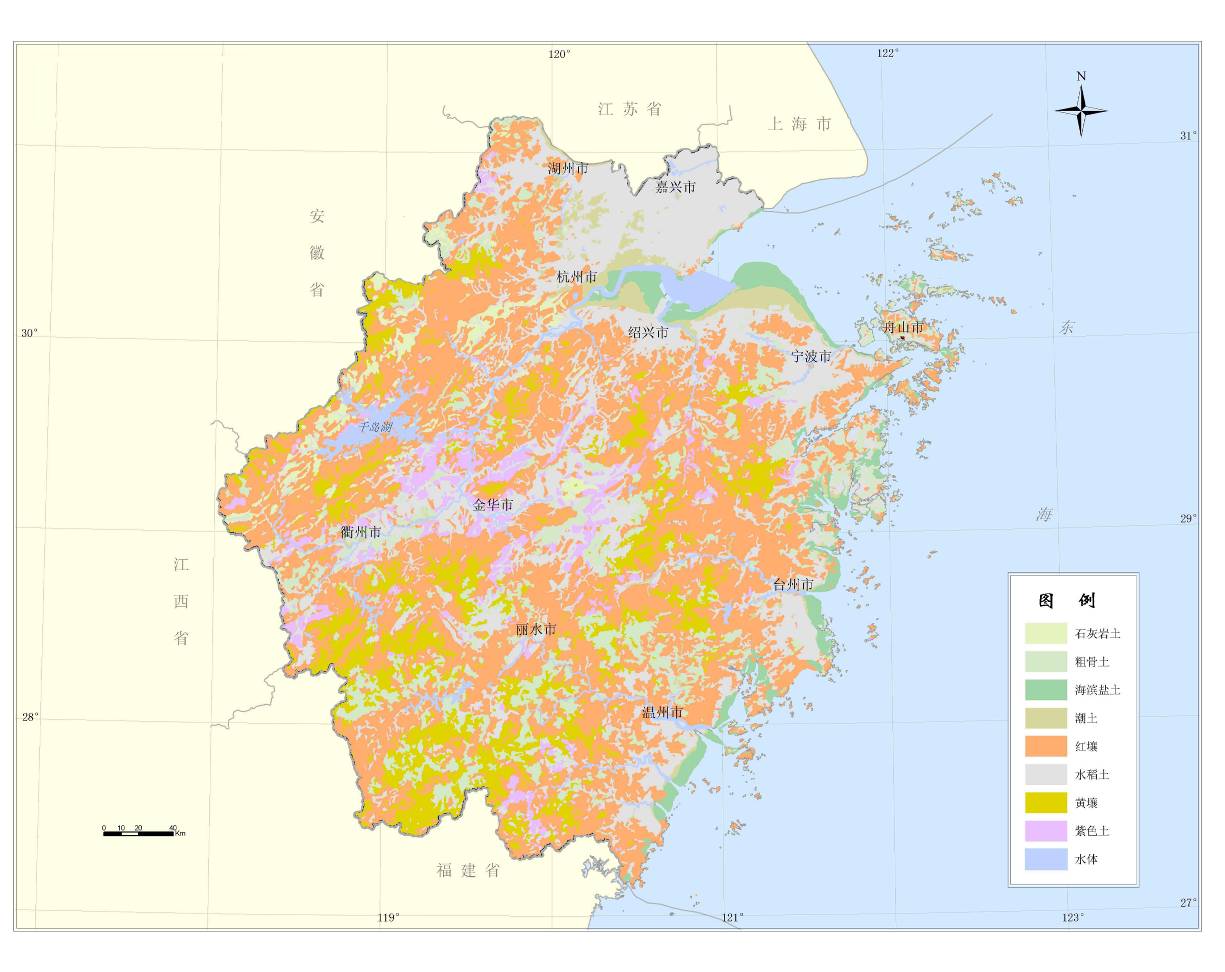

气候特征 浙江省地处东南季风剧烈活动地区,属典型的亚热带季风气候。气候总特点是:冬夏季风交替显著,气温适中,四季分明;光照充足,热量丰富;雨量充沛,空气湿润。因濒临海洋,受海洋气候影响,温、湿条件比同纬度的内陆季风区优越,是我国自然条件最优越的地区之一。但年际间气候波动大,气象灾害频繁,主要的灾害性天气有夏秋的热带气旋、雨涝、冰雹大风、伏秋干旱等。 等温线大致与海岸线平行。无霜期230~270天,≥10°C积温4700~5600°C。年平均日照数1710~2100小时,年直接辐射约在1800~2900MJ/m2之间。年降水量平均1640mm,从北往南由1100mm递增到1900mm,年均蒸发量600~900mm,总体上降水量大于蒸发量,但梅雨以后的7~8月及10月晴热少雨,蒸发量大于降水量,常有旱象;大部分地区干湿指数在0.5~1.0之间,属湿润状态,杭嘉湖平原及金衢盆地为1.0~1.3,属半湿润状态。 土壤 浙江省土壤类型十分丰富,主要有红壤、黄壤、水稻土、潮土和滨海盐土、紫色土、石灰土、粗骨土等。土壤的类型与分布受地形、气候、母质、水文等自然条件和人类活动的影响,有着明显的区域分布特征。其中面积较大,与农业生产关系密切的土壤类型有红壤、水稻土、滨海盐土和潮土等四类。红壤在浙江省分布面积最大,主要分布在浙南、浙东、浙西丘陵山地,具有粘、酸、瘦等主要肥力特征,旱季保水性能差;水稻土分布面积其次,是经过长期平整土地、修筑排灌系统、耕耘、轮作形成的人为土壤,主要分布在浙北平原和浙东南滨海平原;滨海平原分布着滨海盐土,土壤性状的主要特征是土体中含盐量高,成为农业生产的限制因素;潮土类分布在江河两岸及杭嘉湖平原,土层深厚,水源丰富,土质肥沃,是粮食、棉麻、蚕桑、蔬菜、瓜类等作物及林果的重要生产基地。

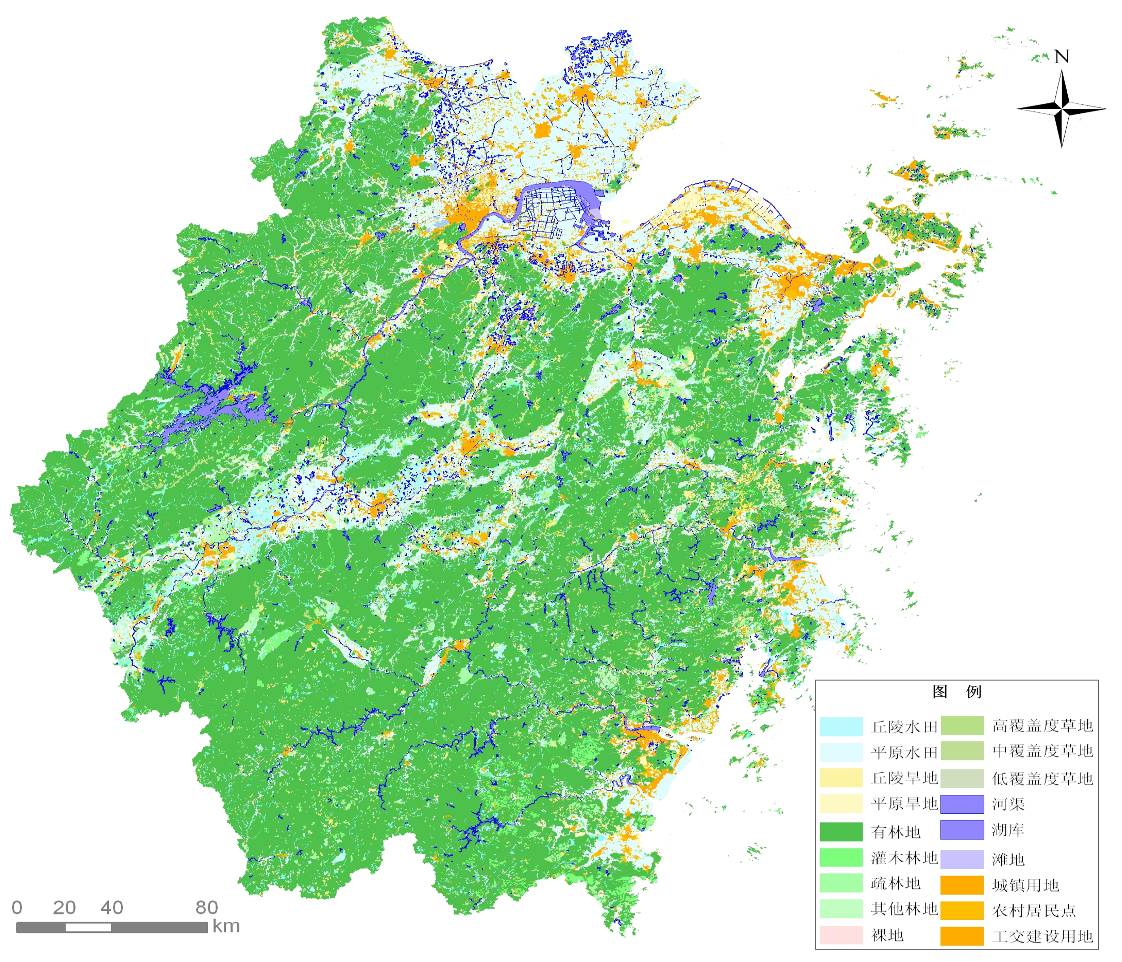

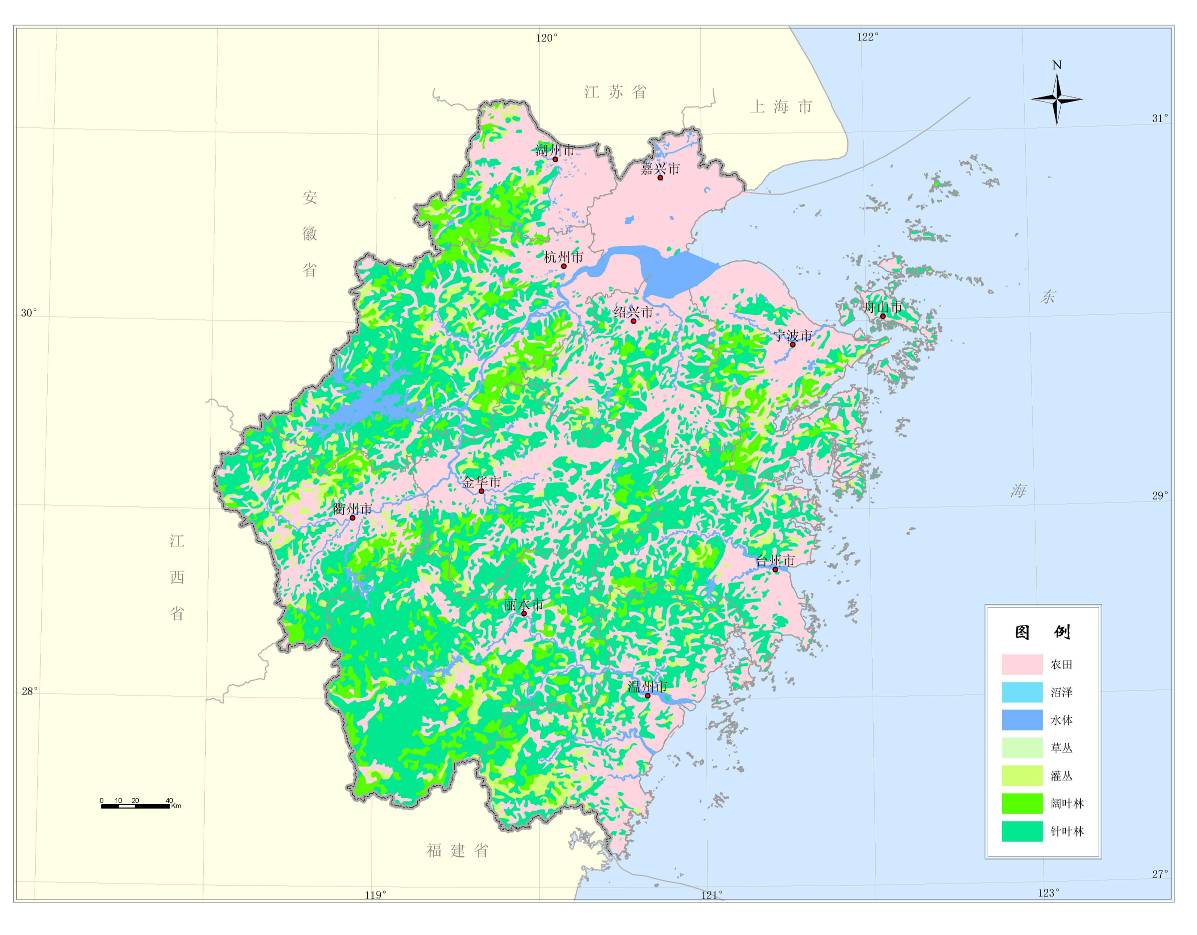

土地利用 据2008年土地变更调查,浙江省土地总面积10.54×104hm2,其中农用地8.67×104hm2,占82.3%;建设用地1.05×104hm2,占9.9%;未利用地0.82×104hm2,占7.8%。农用地面积中,耕地1.92×104hm2,占全省农用地面积的22.2%;园地占7.6%;林地占64.9%。建设用地面积中,居民点及独立工矿用地0.82×104hm2,占全省建设用地面积的77.9%,交通运输用地占9.0%,水利设施用地占13.1%。

河流水文 浙江省江河众多,多年平均水资源总量9.24×1010m3。流域面积在100km2公里以上的河流有238条,自北至南分布着苕溪、运河、钱塘江、甬江、椒江、瓯江、飞云江和鳌江等八大水系,除苕溪汇入太湖、运河连通长江水系外,其余均独流入海。钱塘江是全省第一大江,全长668km,省境内流域面积占全省陆域面积的47%。浙北的杭嘉湖平原和宁绍平原,以京杭运河和杭甬运河为主干,天然湖泊星罗棋布,河湖相连,水网密布,素有“水乡泽国”之称。 浙江省河流年径流模数20~50dm3/s?km2,与全国河流相比,单位面积产水量高。年径流模数东南部和西部山区较高,中部丘陵盆地较低,北部平原最低。年径流系数在0.35~0.75之间,山区大于丘陵,丘陵大于平原,台风雨主控区大于梅雨主控区。降雨以6月前后的梅雨和8、9月的台风雨居多,径流也大多集中在这两个时期,4月至9月径流量可占年径流总量的65~80%。 河流水位的年变化与降水、流量变化相一致,最高水位的出现大致有以下3种类型:一是5月最高,6月次之,多数发生在梅雨为主控地区的河流;二是6月最高,9月次之,多数发生在台风雨为主控地区的河流;三是6月最高,5月次之,一般发生在梅雨和台风雨兼有的地区。最低水位多数出现在12月,也有少数河流在1月。

生物多样性 浙江省大部分地区被划为中亚热带常绿阔叶林北部亚地带-浙皖山丘青冈苦槠林栽培植被区和浙闽山丘甜槠木荷林区,只有雁荡山以东、玉环岛以南的浙东南沿海一隅,属中亚热带常绿阔叶林南部亚热带-浙南闽中山栲类细柄蕈树林区。植被具有明显的亚热带性质,其组成种类繁多,类型复杂、次生性强,地域分异明显。现状植被可分为天然植被和人工植被两大系列,下属多个植被类型。主要植被类型有针叶林、针阔叶树混交林、阔叶林、灌丛和灌草丛、沼泽和沼泽化草甸、水生植被、人工植被等。其中针叶林则是我省森林中面积最大、分布最广的植被类型,并且多为层次单一的常绿针叶纯林。森林资源主要分布在浙南和浙西北地区,约占全省森林资源的80%以上,沿海地区及浙北平原相对较少。 适宜的气候和独特的地貌孕育了亚热带常绿阔叶林-红、黄壤生物气候带和丰富多样的动植物物种,特有的属种和珍稀动植物较多。全省约有高等植物4550余种,其中木本植物约1407种。蕨类植物约499种,种子植物约3379种。有两栖动物约44种,爬行动物约82种,鸟类约474种。海域有浮游植物约224种,浮游动物约198种,底栖生物约509种,游泳动物约539种,潮间带生物合计约有769种。 据浙江省林业厅提供的资料(2004年),我省列入国家重点保护的野生植物有50种,其中国家一级重点保护植物12种,有百山祖冷杉、普陀鹅耳枥、伯乐树和夏蜡梅等;国家二级重点保护植物38种。列入国家重点保护动物物种有117种,其中国家一级重点保护动物19种,有黄腹角雉、梅花鹿、扬子鳄等;国家二级重点保护动物98种。南麂列岛有30余种贝藻尚未在我国其它沿海区域发现,被誉为“贝藻王国”。

|

||||||||

| 打印本页 关闭窗口 | ||||||||